Прометей прикованный

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке http://filosoff.org/ Приятного чтения! Эсхил Прометей прикованный. Действующие лица: Власть и Сила, слуги Зевса Гефест Прометей Хор Океанид Ио, дочь Инаха Гермес ПРОЛОГ Пустынные скалы на берегу моря. Гефест, Власть и Сила вводят закованного в цепи Прометея. ВЛАСТЬ Ну, вот мы и на месте, у конца земли, В безлюдном скифском, дальнем и глухом краю. Пора, Гефест, исполнить, что наказано Гебе отцом, и святотатца этого К скалистым здешним кручам крепко-накрепко Железными цепями приковать навек. Твою ведь гордость, силу всех ремесл - огонь Похитил он для смертных. За вину свою Пускай теперь с богами рассчитается, Чтоб наконец признал главенство Зевсово И чтоб зарекся дерзостно людей любить. Гефест Вы, Власть и Сила, все, что поручил вам Зевс, Уже свершили, ваше дело сделано. А я - ужель я бога, мне подобного, К суровым этим скалам приковать решусь? Увы, решусь. Ведь нет другого выхода: Всего опасней словом пренебречь отца. Фемиды мудрой сын высокомыслящий, Я против воли и твоей и собственной Тебя цепями к голой прикую скале, Где голосов не слышно человеческих И лиц людских не видно. Солнце жгучее Тебе иссушит тело. Будешь ночи рад, Что звездным платьем жаркий закрывает свет. И солнцу, что ночную топит изморозь. Не будет часа, чтобы мукой новою Ты не томился. Нет тебе спасителя. Вот человеколюбья твоего плоды. Что ж, поделом, ты бог, но гнева божьего Ты не боялся, а безмерно смертных чтил. И потому на камне этом горестном, Коленей не сгибая, не смыкая глаз, Даль оглашая воплями напрасными, Висеть ты будешь вечно: непреклонен Зевс. Всегда суровы новые правители. ВЛАСТЬ Что медлишь и зачем ты богу этому, Врагу богов, беззлобно соболезнуешь? Ведь он же отдал смертным и твои права. Гефест Родство и дружбу не могу не чтить, пойми. ВЛАСТЬ Я понимаю. Но отца ослушаться Неужто можешь? Это ль не всего страшней? ГЕФЕСТ Ни мягкости не знаешь, ни сочувствия. ВЛАСТЬ О нем скорбеть что толку? Где помочь нельзя, Там и напрасно убиваться нечего. ГЕФЕСТ О, как мне ненавистно ремесло мое! ВЛАСТЬ Оно при чем? Ведь разум говорит тебе, Что не твое искусство эту боль родит. ГЕФЕСТ По мне б, им лучше кто-нибудь другой владел. ВЛАСТЬ Все тяжко, только над богами властвовать Нетяжко, и свободен только Зевс один. ГЕФЕСТ Я знаю. Да и кто не знает этого? ВЛАСТЬ Поторопись же приковать преступника, Чтоб не увидел вдруг отец, как медлишь ты. ГЕФЕСТ Гляди-ка, вот и кольца приготовлены. ВЛАСТЬ Надень ему их на руки и молотом К скале прибей покрепче, не жалея сил. ГЕФЕСТ Я не сижу, и дело, видишь, движется. ВЛАСТЬ Сожми потуже, чтоб зазоров не было, А то искать лазейки не его учить. ГЕФЕСТ Ну, этою рукой не шевельнуть ему. ВЛАСТЬ Так закрепи ж и эту, чтобы помнил впредь, Что, как он ни искусен, Зевс искуснее. ГЕФЕСТ Лишь Прометей и вправе побранить мой труд. ВЛАСТЬ Теперь шипом железным и безжалостным Ему с размаху, с силой грудь насквозь проткни. ГЕФЕСТ Ах, Прометей, я плачу о беде твоей! ВЛАСТЬ Опять жалеешь Зевсовых ты недругов И стонешь? Не пришлось бы пожалеть себя. ГЕФЕСТ Глаза боятся видеть то, что видишь ты. ВЛАСТЬ Я вижу лишь возмездье справедливое. Теперь кольцом железным охвати бока! ГЕФЕСТ Не нужно понуканий. Все я сделаю. ВЛАСТЬ Нет, понукать я буду и покрикивать. Спустись теперь и скуй покрепче голени. ГЕФЕСТ Покончено и с этим. Был недолог труд. ВЛАСТЬ Теперь покрепче гвозди вбей в отверстия. Работу будет строгий принимать судья. ГЕФЕСТ Слова твои ужасны, как и облик твой. ВЛАСТЬ Изволь, будь мягок сам. Но не брани меня За мой суровый, твердый и жестокий нрав. ГЕФЕСТ Уйдем! Железом тело сплошь опутано. ВЛАСТЬ (Прометею) Вот здесь теперь и буйствуй, и права богов Букашкам однодневным отдавай. Но кто Из смертных сможет муки прекратить твои? Нет, имя прозорливца незаслуженно Дано тебе богами: как избавишься От этих пут надежных, предскажи пойди! Власть, Сила и Гефест уходят. ПРОМЕТЕЙ О свод небес, о ветры быстрокрылые, О рек потоки, о несметных волн морских Веселый рокот, и земля, что все родит, И солнца круг, всевидец, я взываю к вам: Глядите все, что боги богу сделали! Глядите, какую меня обрекли Муку терпеть тысячи лет, Вечную вечность! Эту позорную казнь изобрел Блаженных богов новоявленный вождь. От боли кричу, которой сейчас Казнюсь, и от той, что завтра придет. Мученью конца я не вижу. Напрасен ропот! Все, что предстоит снести, Мне хорошо известно. Неожиданной Не будет боли. С величайшей легкостью Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же, Что нет сильнее силы, чем всевластный рок. Но ни молчать, ни говорить об участи Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь Из-за того, что людям оказал почет. В стволе нартека искру огнеродную Тайком унес я: всех искусств учителем Она для смертных стала и началом благ. И вот в цепях, без крова, опозоренный, За это преступленье отбываю казнь. Но что я слышу! И шорох какой-то, и ветром пахнуло. То боги, или люди, или, может быть, Те и другие к утесам далеким Пришли, чтоб казнь увидеть? Для чего ж еще? Глядите, вот я, скованный, несчастный бог. Да, я ненавистен и Зевсу и всем Богам, что при Зевсовом служат дворе. Они ненавидят меня потому, Что меры не знал я, смертных любя. О, горе, что слышу? Не стая ли птиц Шумит надо мною? От рокота крыл, От мерного шелеста воздух дрожит. Что б ни было это, мне страшно. ПАРОД Со стороны моря, в крылатой колеснице, появляется хор Океанид. ХОР СТРОФА 1 Ободрись! Не бойся! Ведь с любовью наша стая Взапуски, на крыльях быстрых, К этой скале прилетела. Отец Просьбам дочерним внял. Гнали меня легкие ветры. Грохот железа проник и в глубь Наших пещер, и, скромность забыв, босиком Я в колеснице крылатой сюда метнулась. ПРОМЕТЕЙ Увы, увы! Дети лона Тефии, которых она Родила Океану, что воду струит, Извиваясь, и землю потоком своим Омывает бессонно! Поглядите, какими цепями меня Приковали к скале И какую, обрыва отвесного страж, Незавидную службу несу я! ХОР АНТИСТРОФА 1 Прометей, я вижу. Пеленой тумана слезы Мне окутывают очи: Горько глядеть мне, как тело твое Сохнет в цепях стальных, К камню прикованное позорно. В новых сегодня руках Олимп, Правит на нем, законов не ведая, Зевс. Те, что великими слыли, ничтожны стали. ПРОМЕТЕЙ Пускай бы меня под землю, в Аид Упрятал он, в Тартар низвергнул глухой, Пускай бы в темницу бросил меня, Где мертвые мраком сокрыты! Тогда б никого, ни богов, ни людей, Потешить страданье мое не могло. Ведь я на потеху заклятым врагам Игралищем ветров повешен! ХОР СТРОФА 2 Кто из богов так тверд и зол, Чтоб радостью была ему Твоя беда? Кто боль твою Не разделяет? Зевс один. Упрям и дик, Он Урановых детей Злобно душит. Он уймется, Лишь когда насытит сердце Или кто-то, изловчившись, Власть у него отнимет силой. ПРОМЕТЕЙ Сегодня,в оковах железных томлюсь, Но время придет, и правитель богов Попросит меня указать и раскрыть Тот заговор новый, который его Державы лишит и престола. Но будет он тщетно меня обольщать Своим сладкоречьем, и тщетны тогда Любые угрозы его ни за что Не выдам я тайны, покуда с меня Не снимет безжалостных этих оков, Покуда за этот позорный мой плен Сполна не заплатит! ХОР АНТИСТРОФА 2 Ты дерзок, не сдаешься ты, Под пыткой на своем стоишь. Не лучше ль придержать язык? Томит, изводит душу мне сверлящий страх, За тебя страшусь, пойми. Где, плывя по морю муки, Берег мирный увидал ты? Непреклонно сердце Зевса, Тверд и жесток рожденный Кроном. ПРОМЕТЕЙ Я знаю, суров он и волю свою Считает законом. Но время придет Согнется и он, Смягчится, уступит. Заставит нужда. Уймет он тогда безумный свой гнев И сам поспешит, союзник и друг, Ко мне союзнику-другу. ЭПИСОДИЙ ПЕРВЫЙ ПРЕДВОДИТЕЛЬНИЦА ХОРА Будь откровенен с нами, расскажи нам все. В чем уличен ты Зевсом и за что тебя Такой позорной он карает мукою? Скажи нам, если это не грозит ничем. ПРОМЕТЕЙ Рассказывать мне тяжко, но и тягостно Молчать об этом. Боль моя всегда со мной. Когда среди бессмертных распря вспыхнула И меж собою боги перессорились, - Одни с престола Крона сбросить чаяли, Чтоб Зевс царил, другие же владычества Над божествами не желали Зевсова, Тогда титанам, неба и земли сынам, Помочь советом добрым я хотел. Но мой Совет отвергли. Презирая вкрадчивость И всякое лукавство, те надеялись, Что грубой силой без труда захватят власть. А мать моя и Геей и Фемидою Она зовется много раз, заранее Исход той распри зная, говорила мне, Что победитель победит не силою, А хитростью, коварством он одержит верх. Но тщетно убеждал я и доказывал, Меня тогда и слушать не хотел никто. И, видя это, я почел за лучшее По доброй воле и в союзе с матерью Пойти на помощь Зевсу. Помощь принял он. Моим стараньем в черной пасти Тартара Бесследно сгинул древний Крон и все, кто с ним Сражался рядом. Вот какой услугою Обязан мне великий властелин богов. И вот как он за это наградил меня! Болезнь такая, видно, всем правителям Присуща никогда не доверять друзьям Но вы спросили, за какую мучит Зевс Вину меня. Извольте, и о том скажу Едва успевши на престол родительский Усесться, сразу должности и звания Богам он роздал, строго между ними власть Распределил. А человечьим племенем Несчастным пренебрег он. Истребить людей Хотел он даже, чтобы новый род растить. Никто, кроме меня, тому противиться Не стал. А я посмел. Я племя смертное От гибели в Аиде самовольно спас. За это и плачусь такими муками, Что их и видеть больно каково ж терпеть! Жалел я смертных, только самого меня Не пожалели. Пытка беспощадная Удел мой. Зевсу славы не прибавит он. ПРЕДВОДИТЕЛЬНИЦА ХОРА Железным сердцем и душою каменной Тот обладает, Прометей, кто мирится С твоим страданьем. Лучше бы не видеть мне, Как мучишься, но вижу и скорблю с тобой. ПРОМЕТЕЙ Меня увидев, даже недруг сжалится. ПРЕДВОДИТЕЛЬНИЦА ХОРА Ни в чем ты больше не был виноват? Скажи. ПРОМЕТЕЙ Еще у смертных отнял дар предвиденья. ПРЕДВОДИТЕЛЬНИЦА ХОРА Каким лекарством

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Власть и Сила, слуги Зевса

Гефест

Прометей

Хор Океанид

Ио, дочь Инаха

Гермес

Пустынные скалы на берегу моря. Гефест, Власть и Сила вводят

закованного в цепи Прометея.

Ну, вот мы и на месте, у конца земли,

В безлюдном скифском, дальнем и глухом краю.

Пора, Гефест, исполнить, что наказано

Тебе отцом, и святотатца этого

К скалистым здешним кручам крепко-накрепко

Железными цепями приковать навек.

Твою ведь гордость, силу всех ремесл - огонь

Похитил он для смертных. За вину свою

Пускай теперь с богами рассчитается,

Чтоб наконец признал главенство Зевсово

И чтоб зарекся дерзостно людей любить.

Вы, Власть и Сила, все, что поручил вам Зевс,

Уже свершили, ваше дело сделано.

А я - ужель я бога, мне подобного,

К суровым этим скалам приковать решусь?

Увы, решусь. Ведь нет другого выхода:

Всего опасней словом пренебречь отца.

Фемиды мудрой сын высокомыслящий,

Я против воли и твоей и собственной

Тебя цепями к голой прикую скале,

Где голосов не слышно человеческих

И лиц людских не видно. Солнце жгучее

Тебе иссушит тело. Будешь ночи рад,

Что звездным платьем жаркий закрывает свет.

И солнцу, что ночную топит изморозь.

Не будет часа, чтобы мукой новою

Ты не томился. Нет тебе спасителя.

Вот человеколюбья твоего плоды.

Что ж, поделом, ты бог, но гнева божьего

Ты не боялся, а безмерно смертных чтил.

И потому на камне этом горестном,

Коленей не сгибая, не смыкая глаз,

Даль оглашая воплями напрасными,

Висеть ты будешь вечно: непреклонен Зевс.

Всегда суровы новые правители.

Что медлишь и зачем ты богу этому, Врагу богов, беззлобно соболезнуешь?

Ведь он же отдал смертным и твои права.

Родство и дружбу не могу не чтить, пойми.

Я понимаю. Но отца ослушаться

Неужто можешь? Это ль не всего страшней?

Ни мягкости не знаешь, ни сочувствия.

О нем скорбеть что толку? Где помочь нельзя,

Там и напрасно убиваться нечего.

О, как мне ненавистно ремесло мое!

Оно при чем? Ведь разум говорит тебе,

Что не твое искусство эту боль родит.

Эсхил по праву считается «отцом трагедии» Но из 80 написанных им пьес (каждая являлась событием в культурной жизни античной Греции) уцелело лишь семь. Среди них - самое обширное драматическое произведение древности - трилогия «Орестея», посвященная событиям, которые последовали после завершения Троянской войны и возвращения ее героев на родину, умерщвление вождя ахейцев Агамемнона (он пал от рук собственной жены Клитемнестры и ее любовника Эгиста), месть сына Ореста за смерть отца и убийство им родной матери, кара, ниспосланная за это Богами, и под конец - оправдание в кровопролитии по воле тех же Богов.

Но самым прославленным из всех, шедевром из шедевров, остается трагедия «Прометей прикованный» (Такое словосочетание в названии обусловлено тем, что было еще продолжение «Прометей освобожденный», но от него сохранилось только несколько разрозненных фрагментов, цитируемых другими древними авторами). В трагедии воспроизведен известный сюжет античной мифологии жестокое отмщение громовержца Зевса своему двоюродному брату Прометею за похищение огня с Олимпа и передачу его людям. Фактически похищение огня явилось лишь заключительным аккордом благодеяний Прометея - подлинного учителя и наставника человечества. Он научил людей всему - наукам, ремеслам, искусству, грамоте, мореплаванию, врачеванию, магии и гаданию, выплавке металлов, земледелию, приручению животных и т. д. Вот собственный рассказ титана-просветителя:

А про страданья смертных расскажу.

Ведь я их сделал, глупых, словно дети,

Разумными и мыслить научил «…»

Раньше люди Смотрели и не видели и, слыша,

Не слышали, в каких-то грезах сна

Влачили жизнь, не знали древодел я,

Не строили домов из кирпича,

Ютились в глубине пещер подземных,

Бессолнечных, подобно муравьям

Они тогда еще не различали

Пример зимы, весны - поры цветов -

И лета плодоносного, без мысли

Свершали все, - и я им показал

Восходы и закаты звезд небесных

Я научил их первой из наук,

Науке числ и грамоте, я дал им

И творческую память, матерь Муз

И первый я поработил ярму

Животных диких »»

Прометей - прозвище, дословно означающее Провидец (Прозорливец, Промыслитель) Он и в самом деле мог предвидеть будущее. За то - не в последнюю очередь - и пострадал: ибо точно знал, что ждет впереди не только людей, но и богов, и наотрез отказался сообщить Зевсу, кто низвергнет его с Олимпа, как когда-то он сам сверг своего отца Крона. Тем изощренней была и месть. Зевс распорядился не просто навечно приковать Прометея к скале, но еще и сделать его муки нестерпимыми: к месту пыточных страданий регулярно прилетал драконо-подобный коршун и выклевывал у титана печень.

Прометей - один из великих героев-мучеников в мировой истории. Истинное же величие трагедии, написанной Эсхилом, состоит в том, что здесь впервые в полный голос заявлена тема самопожертвования во имя человека и человечества, тема сознательного принесения себя в жертву во имя других. Носитель этой «жертвенной идеи» - Прометей. Жертвенность - его отличительная черта и опознавательный знак в сонме богов и героев.

Великая трагедия Эсхила населена и другими символами, даже в «чистом виде». Таковы, к примеру, Власть и Сила - слепые исполнители воли Зевса. Они первыми появляются перед зрителями, но монолог произносит только первая, вторая же молча помогает Гефесту опутывать титана цепями и прибивать (в буквальном смысле) железным клином-гвоздем к скале. Здесь же дается точная привязка к конкретным географическим реалиям. Почему-то современные комментаторы упорно связывают события трагедии с Кавказом. У Эсхила об этом нет ни слова. Зато черным по белому написано нечто иное. Место действия обозначено так - дикая гористая местность на берегу океана. А в двух начальных строках дается расшифровка:

Вот мы пришли в далекий край земли,

В безлюдную пустыню диких скифов.

«Край земли» на берегу океана, безлюдная пустыня диких скифов - какой уж тут Кавказ! Это напоминает северные российские территории на берегу Ледовитого океана, где-нибудь в районе Кольского полуострова или Новой Земли! Эсхил был первым после Гомера, кто попытался дать совокупное географическое описание мира. И именно в «Прометее прикованном». Происходит это в эписодии, где появляется очередная возлюбленная Зевса - Ио, преследуемая гигантским оводом, натравленным на нее ревнивой Герой. Плутарх считал Ио дочерью Прометея, но Эсхил придерживается иной версии. Так или иначе, примчалась обезумевшая Ио именно к Прометею, дабы выспросить о своей судьбе. Титан-провидец охотно поведал несчастной беглянке об ее великом будущем: она станет родоначальницей египетской цивилизации. Действительно, достигнув берегов Нила, Ио была впоследствии обожествлена там под именем Исиды, родила Эпафа (будущего Аписа), зачатого от Зевса, и тем самым положила начало всей династии, в четвертом поколении которой оказался и Эгипт (Египет), давший название стране, языку и народу.

Но сначала Ио предстояло преодолеть долгий путь с Севера на Юг. В трагедии Эсхила устами Прометея как раз и рисуется этот маршрут, содержащий основные знания древних греков об ойкумене:

Отсюда ты к восходу солнца путанный

Направишь шаг по целине непаханной

И к скифам кочевым придешь. Живут они

Под вольным солнцем на телегах, в коробах

Плетеных. За плечами - метко бьющий лук,

Не подходи к ним близко! Беглый путь держи

Крутым кремнистым взморьем, глухо стонущим.

Живут по руку левую от этих мест

Железа ковачи Халибы. Бойся их!

Они свирепы и к гостям неласковы…

(Перевод Адриана Пиотровского)

Здесь описываются народы, населявшие во времена Эсхила территорию России. Упомянут и Кавказ, но только где-то на полпути к Средиземноморью (лишнее подтверждение и без того очевидного факта, что действие самой трагедии никак не может развертываться на Кавказе).

Внешне трагедия не слишком богата событиями: приковали Прометея к скале и к нему поочередно наведываются, помимо Ио, то титан Океан с дочерьми Океанидами, то посланник Олимпийцев Гермес, который безуспешно пытается выведать, кого следует опасаться Зевсу. Но зато до предела накален стихотворный текст Эсхила. Колоссальное внутреннее напряжение пронизывает монологи главного героя:

О свод небес, о ветры быстрокрылые,

О рек потоки, о несметных волн морских

Веселый рокот, и земля, что все родит,

И солнца круг, всевидец, - я взываю к вам:

Глядите все, что Боги Богу сделали!

«…» Напрасен ропот!

Все, что предстоит снести,

Мне хорошо известно. Неожиданной

Не будет боли. С величайшей легкостью

Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же,

Что нет сильнее силы, чем всевластный рок.

(Перевод С. Апта)

Последняя строка содержит положение - ключевое для, правильного понимания всего античного мировоззрения, что, в свою очередь, обусловливало философскую и теологическую подоплеку эпоса, драмы, поэзии, прозы, исторических и иных сочинений. Боги - отнюдь не последняя, а по сему и не самая главная, инстанция и первосущность. Есть сила и пострашнее: это - неотвратимый Рок (Судьба, Необходимость), имеющий космическое происхождение. Прометей знает это как никто другой. Во имя неминуемой свободы, которую он тоже не может не предвидеть, непокорный титан не страшится бросить вызов самим небесам:

Знай хорошо, что я б не променял

Моих скорбей на рабское служенъе «…»

Я ненавижу всех Богов: они

Мне за добро мучением воздали.

(Перевод В. О. Нилендера и С. М. Соловьева)

Эти слова впоследствии вдохновляли ни одного глашатая свободы - во все времена, у всех народов!

Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]

Эсхил

Прикованный Прометей

Трагедия

© Издательство «Детская литература». Оформление серии, 2001

© О. В. Осипова. Вступительная статья, 2001

© А. А. Тахо-Годи. Комментарии, 2001

© В. Г. Бритвин. Иллюстрации, 2001

Эсхил и его трагедия «Прикованный Прометей»

Эсхил. 525–456 гг. до н. э.

Более двух с половиной тысяч лет отделяют нас от эпохи, когда в Афинах жили и творили древнегреческие драматурги Эсхил, Софокл и Еврипид, но и сегодня не утрачен интерес к их творчеству. До сих пор вызывают восхищение глубиной мысли и красотой формы произведения, написанные в V в. до н. э., в переломную и противоречивую эпоху в истории Греции. Этот перелом нашел отражение и в творчестве старшего из трех великих греческих трагиков – Эсхила.

Расцвет трагедии в Афинах не случайно совпал с расцветом демократии, с усилением могущества Афинского государства. Установление новой формы государственной власти – демократии («народовластия»), победа над могущественной Персидской державой позволили Афинам, родному городу Эсхила, стать политическим и культурным центром всего греческого мира. Город восстановил и приумножил свое состояние. Все афинские граждане получили возможность участвовать в жизни своего государства, обсуждать дела и принимать решения, все они имели право занимать различные должности и были одинаково равны перед законом. Вместе с равными правами гражданин брал на себя и равные обязанности, он осознавал свою значительность и самостоятельность, свою ответственность в принятии решений. На этих основаниях и строилась демократия, создавшая все условия для свободного творчества, наивысшим результатом которого в ту далекую эпоху явилась прежде всего трагедия.

Об Эсхиле, как, впрочем, и о многих других античных писателях, мы знаем не много. Греки довольно поздно стали проявлять интерес к частной жизни своих великих предшественников и современников, и сведения о ней мы можем черпать лишь из археологических и некоторых литературных памятников. Из эпитафий (надписей на надгробиях) мы можем узнать имя отца, место рождения и смерти человека, которому надгробие посвящено; из документов государственного архива, которые частично сохранились до наших дней, становится известным, какие должности тот или иной человек занимал в своем государстве. Если же он был драматическим поэтом, то записи, рассказывающие о ходе и результатах драматических состязаний, дают возможность определить, какие произведения он написал и когда. Более подробно деятельность выдающихся людей античности, прежде всего, конечно, политиков, освещалась в исторических сочинениях той эпохи. Источником наших знаний могут служить и художественные произведения, в которых авторы оставили свидетельства о своей жизни. Понятно, что для позднейших биографов этих сведений было мало, и к немногочисленным достоверным фактам добавлялось множество легенд. Но, несмотря на скудость сведений, у нас все-таки есть некоторое представление о жизненном и творческом пути Эсхила.

Он родился в 525 г. до н. э. в Элевсине, предместье Афин, и происходил из знатного рода. Как афинский гражданин, он не мог остаться в стороне от жизни своего родного города. Эсхил с оружием в руках защищал Афины во время греко-персидских войн, участвуя в битвах при Марафоне, Саламине и Платеях. Он написал около 80 трагедий. Однако впоследствии, когда интерес к творчеству Эсхила был не столь велик, как к сочинениям других трагиков, Софокла и Еврипида, были отобраны (возможно, для нужд школьного обучения) семь трагедий, которые дошли до нас полностью: «Просительницы», «Персы», «Семеро против Фив», «Агамемнон», «Хоэфоры» («Плакальщицы»), «Эвмениды», «Прикованный Прометей». Об остальных мы имеем представление по сохранившимся фрагментам.

Творчество Эсхила высоко оценивали еще при его жизни: тринадцать раз завоевывал он первое место в драматических состязаниях, а после его смерти сочинения его на равных правах соперничали с драмами живущих поэтов и неоднократно одерживали победу. Примечательно, что в эпитафии, процитированной в его жизнеописании, Эсхил прославляется лишь как защитник отечества, а о его произведениях не говорится ни слова:

Евфорионова сына Эсхила Афинского кости

Кроет собою земля Гелы богатой зерном;

Мужество помнят его Марафонская роща и племя

Длинноволосых мидян, в битве узнавших его.(Пер. Л. Блуменау)

Несмотря на свой патриотизм и заслуги перед Афинами, последние годы жизни Эсхил провел на острове Сицилии. Причины его отъезда в точности неизвестны. В сицилийском городе Геле он и умер в 456 г. до н. э.

Эсхила справедливо называют «отцом трагедии». Он создал греческую трагедию такой, какой мы ее знаем теперь, в его творчестве она впервые предстала в своей классической форме. Однако, начав читать произведения Эсхила, мы сразу замечаем, что они мало похожи на привычные для нас драматические сочинения нового времени. Поэтому, прежде чем перейти к рассмотрению трагедии Эсхила «Прикованный Прометей», обратимся к истории.

* * *

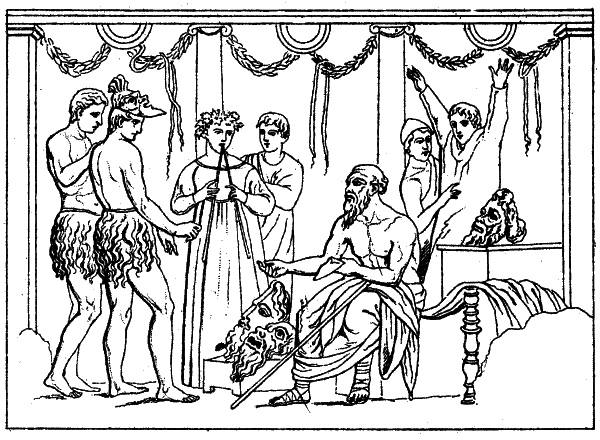

Наши знания о происхождении греческой трагедии, как и о жизни ее авторов, скудны и противоречивы. Основным источником служит трактат «Поэтика» философа IV в. до н. э. Аристотеля. О том, как ставились трагедии, позволяют судить археологические находки. Многие театральные сооружения того времени сохранились до наших дней почти целиком; фрески и росписи на древнегреческих вазах часто представляют сцены из спектаклей. Наконец, тексты самих трагедий дают возможность сделать вывод об особенностях их постановки.

Греческие драматические представления берут свое начало в праздниках, связанных с богом виноделия Дионисом. Этих праздников было много, их справляли в разные времена года, и были они связаны с сельскими работами: выращиванием винограда или изготовлением вина. Самым крупным и ярким празднеством были Великие Дионисии (март – апрель), ставшие с середины VI в. до н. э. официальным праздником во всей Аттике. Длился он шесть дней. В первый день Дионису приносили в жертву козла, сопровождая жертвоприношение пением гимнов в честь бога виноделия – дифира́мбов. Дифирамб исполнял хор, одетый в костюмы сатиров, спутников Диониса, имевших в своем облике козлиные черты. Участники хора не только пели, но и танцевали, воспроизводя своими движениями содержание песни. Именно дифирамб и считают предшественником греческой трагедии: само слово трагедия в буквальном переводе означает «козлиная песнь» или «песнь о козле».

Во время Великих Дионисий в течение трех дней устраивали состязания поэтов и исполняли трагедии. Каждый из трех участников состязания должен был представить тетрало́гию, то есть четыре произведения: три трагедии и одну сатировскую драму – веселое сценическое представление, участники которого изображали сатиров.

Дионис

Связанные с религиозным культом театральные представления считались в Афинах делом государственной важности. За их проведение отвечал один из архонтов – высших должностных лиц. К нему обращался автор с просьбой «назначить хор», то есть разрешить постановку его пьес. От архонта зависело, будет ли этот драматург в числе трех, допущенных к участию в празднестве. Расходы по постановке драм каждого автора власти возлагали на какого-нибудь состоятельного гражданина – хоре́га («выводящего хор»). Ему нужно было набрать хор, оплатить изготовление костюмов и декораций, снять помещение для репетиций, – одним словом, предоставить деньги на все, что потребуется для представления. Хоре́гия (исполнение обязанностей хорега) считалась хотя и обременительной, но почетной государственной повинностью, не менее почетной, чем оснащение боевого корабля. Тот, кто таким образом участвовал в постановке драм, пользовался уважением сограждан.

Греческие драматические представления сочетали декламацию с пением и пляской. Поэт сочинял не только текст, но был также и режиссером, иногда он обучал участников спектакля мелодиям хоровых партий и танцам.

По окончании праздника специальная комиссия, состоявшая из представителей всех афинских округов, распределяла награды. Награждали хорега, драматурга и главного актера (протагони́ста), их увенчивали плющом (этим растением был увит тирс – жезл Диониса). Сведения о постановках и призах (дидаска́лии) хранились в государственном архиве и были опубликованы Аристотелем в IV в. до н. э. Каждую трагедию ставили только один раз. Лишь для произведений Эсхила было сделано исключение.

Репетиция трагедии

Театр в городе Сегесте

Театр не был развлечением, но являлся центром политической, религиозной и культурной жизни афинского народа. Афинская демократия стремилась к тому, чтобы приобщить всех граждан к культуре. Театр рассматривался как место общедоступных религиозных торжеств, поэтому, когда ввели плату за вход, беднейшим гражданам стали выдавать деньги из государственной казны, чтобы они тоже могли посещать театр. В драматических произведениях находили отклик политические события, и театр играл роль общественного воспитателя самых широких масс граждан. В комедии Аристофана «Лягушки» (V в. до н. э.) Эсхил в качестве одного из персонажей говорит:

Вот о чем мы, поэты, и мыслить должны, и заботиться

с первой же песни,

Чтоб полезными быть, чтобы мудрость и честь среди

граждан послушливых сеять.(Пер. А. Пиотровского)

Как указывает Аристотель, в своем развитии трагедия подвергалась многим изменениям и не сразу приобрела привычный для нас суровый и величественный вид. Древнегреческую трагедию от более поздней отличает обязательное присутствие хора, состоявшего из двенадцати, позднее, начиная с Софокла, пятнадцати человек; предводитель хора назывался корифе́ем. Хор являлся необходимым элементом трагедии, его партии чередовались с диалогами актеров. Вот как писал о назначении хора римский поэт Гораций (I в. до н. э.):

Хору бывает своя поручена роль, как актеру:

Пусть же с нее не сбивается он и поет между действий

То, что к делу идет и к общей направлено цели.(«Об искусстве поэзии». Пер. М. Гаспарова)

Древнегреческие трагедии написаны стихами: диалоги – ямбическим триметром (то есть стихом, состоящим из трех двустопных ямбических сочетаний), а хоровые песни – более сложными стихотворными размерами, которые очень трудно передать в русском переводе. Отличный от разговорного, особенно в хоровых частях, язык трагедий, их высокий, торжественный стиль – все это подчеркивало обстановку праздника, царившую во время драматических представлений. В уже упоминавшейся комедии Аристофана «Лягушки» Эсхилу принадлежат такие слова:

…сама неизбежность

Нам велит для возвышенных мыслей и дел находить

величавые речи.

Подобает героям и дивным богам говорить языком

превосходным.(Пер. А. Пиотровского)

Первоначально в представлении участвовал всего один актер. Предполагают, что он лишь отвечал на вопросы корифея: по одной из версий, слово, которым обозначали актера в греческом языке, переводится как «отвечающий». Затем Эсхил вводит второго актера, а Софокл – третьего. Один актер играл несколько ролей. Были и статисты – актеры, не произносившие ни единого слова. В «Прикованном Прометее» таким персонажем без слов является Сила. С течением времени роль хора постепенно уменьшалась и большее место занимали диалоги. В позднем произведении Эсхила «Прикованный Прометей» песни хора составляют лишь четверть объема всей трагедии.

Сцена из трагедии

Начинается трагедия с актерских партий, составляющих проло́г («предисловие»). В прологе называется место действия, иногда действующие лица, и объясняется, что произошло с этими персонажами до начала действия. Началом трагедии также может служить прибытие хора и его песня – па́род. В дальнейшем происходит чередование эписо́диев («привхождений»), во время которых исчезают одни персонажи и появляются новые, и ста́симов («стояний»), то есть песен хора. Хоровые партии построены симметрично и состоят из строф («поворотов») и антистроф («поворотов в противоположную сторону»), следовательно, хор сопровождал свое пение различными движениями. Эпо́д – хоровая партия, отличная по структуре от строфы и антистрофы. За последним стасимом идет эксо́д («выход») – заключительная часть трагедии, в конце которой актеры и хор покидают место игры. В эписодиях и эксоде возможен диалог актера с корифеем, а также коммо́с. В переводе это слово означает «удары»: биение в грудь служило выражением скорби. Коммос – это совместная партия актера и хора в наиболее патетических частях трагедии.

Сцена из трагедии

Театральные постановки разыгрывали прямо под открытым небом, в Афинах, на южном склоне Акрополя. Одной из основных частей театра была орхе́стра («площадка для пляски»), имевшая разную форму, но чаще представлявшая собой круг диаметром около двадцати метров, на котором и устраивалось представление. В центре ее находился алтарь Диониса. Остается неясным, где играли актеры. Считают, что в V в. до н. э. и актеры и хор располагались на орхестре. Позади орхестры находилась ске́на – постройка с комнатами для переодевания актеров, первоначально деревянная, затем каменная. Она имела три двери, через которые актеры выходили на орхестру и уходили с нее.

План театра в городе Эпидавре

С развитием театра изменялась и его архитектура. Впоследствии для актеров появилось специальное возвышение перед скеной – проске́ниум. Две трети орхестры было окружено местами для зрителей – те́атроном («зрелище»). Деревянный, позднее каменный театрон уступами поднимался вверх по холму. Эти три элемента – орхестра для хора, скена с проскениумом для актеров и театрон для зрителей – являются основными как для античного, так и для современного театра.

Театральные представления занимали важное место в общественной жизни города, и посещение театра было обязательным для всех его граждан, поэтому мест для зрителей было очень много: сохранились театры, где одновременно могло бы находиться несколько тысяч зрителей. Древние театры имели прекрасную акустику, и в наше время в сохранившихся театрах иногда ставят спектакли.

Использовались в театре и механические приспособления, хотя набор их был ограничен. Когда нужно было показать, что происходит по ходу действия внутри дома, из дверей скены выкатывалась повозка на деревянных колесах – с актерами. С помощью так называемого журавля – длинного шеста, служащего рычагом (вспомните деревенские колодцы), – поднимали в воздух актеров, которые изображали крылатых существ. Именно так, предполагают, в трагедии «Прикованный Прометей» появлялся Океан на грифоне. Нужно сказать, что античная трагедия вообще избегала показа действия. Например, убийство никогда не происходило на глазах у публики, о нем рассказывал кто-либо из его свидетелей. Поэты рассчитывали на фантазию зрителей, которые сами домысливали то, что не могло быть изображено в театральной постановке.

Трагические маски

Актеры выступали в специальной длинной одежде, на ногах были коту́рны (обувь с высокими подошвами). Лица их закрывали маски, сделанные из холста, покрытого гипсом, с широким отверстием для рта, усиливающим звук. Маска указывала на пол, возраст, общественное положение, нравственные качества и душевное состояние представляемого лица. Сохранились изображения различных масок на вазах, до нас также дошел их перечень в одном из античных словарей: двадцать восемь названий трагических масок. Их делали большей частью не для каждой отдельной роли, а для определенного типа персонажей. Различались маски мужские и женские (женские роли исполняли мужчины), маски богов и других мифологических персонажей. О том, кого именно маска представляет, можно было узнать по каким-нибудь характерным признакам.

* * *

Трагедии писали на исторические и мифологические сюжеты. Единственная полностью дошедшая до нас греческая трагедия, сюжетом которой послужили исторические события, – «Персы» Эсхила. В этой трагедии говорится о походе персидского царя Ксеркса на Грецию в 480 г. до н. э. и победе греков, которым покровительствовали боги. Однако чаще всего в основе сюжета лежат мифологические мотивы.

Слово миф греческое и буквально означает «слово», «сказание». Обычно под мифами подразумеваются сказания о богах, о героях, связанных с богами своим происхождением, участвовавших прямо или косвенно в создании самого мира, природных явлений и достижений культуры. Для первобытного общества мифология – основной способ понимания мира. Не отделяя себя от природы, человек одушевлял ее и переносил на природные объекты человеческие свойства, внешние и внутренние. Рассказ о событиях прошлого, имевших место в самом начале времени, служит в мифе средством описания устройства мира, способом его объяснения. Однако мифы не сказки. В сказке, в отличие от мифа, события воспринимаются как фантастические, как выдумка.

Наиболее многочисленную и позднюю группу составляют мифы этиологические (объяснительные), рассказывающие о происхождении каких-либо предметов, явлений природы, наконец, самих людей и их обычаев. Действующими лицами таких мифов часто выступают культурные герои . Это мифологические персонажи, которые добывают или впервые создают для людей различные приспособления, облегчающие жизнь, например орудия труда; обучают людей определенным навыкам: охоте, земледелию, вводят обычаи и праздники. Рассказ об этом становится в дальнейшем основой сюжета античных художественных произведений, которые являются источником наших знаний о древней мифологии.

Одним из этиологических мифов является миф о похищении огня, существующий у народов всего мира. Огонь играл огромную роль в жизни людей и воспринимался как достояние богов, которое они от людей скрывали. У греков в качестве похитителя огня выступал Прометей , миф о котором получил распространение в античной литературе. Писатели свободно перерабатывали мифологический материал, сообразуясь со своими художественными задачами, и неудивительно, что миф о Прометее представлен по-разному в творчестве различных авторов.

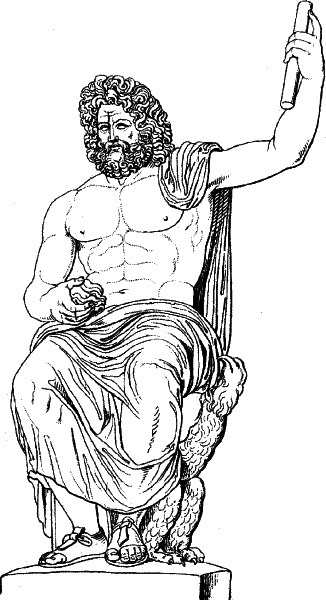

Зевс

Первая дошедшая до нас литературная обработка этого мифа – поэмы Гесиода (VIII–VII вв. до н. э.) «Теогония» («Происхождение богов») и «Труды и дни». Гесиод перечисляет сменяющие друг друга поколения богов и доходит до титанов , богов второго поколения, детей Неба – Урана и Земли – Геи. Сыном одного из титанов, Иапета, и был Прометей. Гесиод рассказывает, как Прометей обманул богов при жертвоприношении: богам достались несъедобные части животных (жир и кости), а людям – мясо. Раскрыв обман, Зевс, верховный бог, решил не давать людям огня, но Прометей похитил его, спрятав в стебле нартекса – тростника, сердцевина которого медленно тлеет и тем самым сохраняет огонь. За это Зевс наслал на людей несчастья, а Прометея приковал к скале на краю земли. Каждый день орел выклевывал у него печень, которая за ночь вновь отрастала. Впоследствии орел был убит Гераклом – и Прометей избавлен от мучений.

Гесиод излагает этот миф, чтобы прославить Зевса, показать его мудрость и бесплодность любых попыток противостоять ей или превзойти верховного бога в хитрости. Действия Прометея служат причиной бедствий людей, и попытка облагодетельствовать человечество оборачивается как против них, так и против него самого. Гесиод не объясняет, почему Прометей решает помочь людям. В его поэмах Прометей – хитрый обманщик Зевса, справедливо понесший наказание за свои поступки.

Афина

Гефест

Прометей, возможно, был богом огня у народов, которые жили в Греции до прихода туда греческих племен, почитавших своего бога, Гефеста. Смена одного бога другим отразилась в мифе о свержении Прометея, место которого занял Гефест. Как пишут античные авторы, Прометей был связан с богом кузнечного дела Гефестом и богиней ремесел Афиной. Культ Прометея занимал небольшое место в религиозной жизни Греции. В Афинах он считался покровителем гончаров, и в честь его справляли праздник Прометии, во время которого устраивали бег с факелами.

Другие литературные обработки мифа о Прометее появляются только в V в. до н. э. Протагор, философ того времени, выведенный как действующее лицо в одном из диалогов Платона (427–347 гг. до н. э.), также рассказывает этот миф. Прометей предстает уже не только ловким похитителем огня из мастерской Гефеста и Афины, но и источником многих культурных достижений, благодаря которым люди получили возможность противостоять силам природы. Однако общественным устройством люди обязаны Зевсу, а не Прометею. Превращение Прометея из бога огня и покровителя кузнечного и гончарного ремесел в благодетеля человечества, дарителя всех благ цивилизации завершается в творчестве Эсхила.

* * *

В своей трагедии Эсхил опирается прежде всего на поэмы Гесиода, но в его собственном изложении мифа присутствуют и новые мотивы. Уже было сказано, что в основе сюжета трагедии лежит мифологическая традиция, поэтому зрители заранее знали, чем закончится пьеса. Им интересно не что произойдет, а как, какие слова произнесет герой трагедии. Греческая трагедия рассчитана на слушающего зрителя. Поэтому в ней постоянно повторяются ключевые слова и целые образы, важные для понимания смысла произведения. Эсхила интересует не столько отдельный герой, сколько событие, в которое он вовлечен и о котором поэт рассказывает. Воин Эсхил строит свое произведение прежде всего как сражение. В его сюжете заложено столкновение могущественных сил, и этому замыслу соответствует внешняя обстановка в драме и внутреннее содержание главного образа.

Горшечник

Архитектор

Читатель

Скульптор

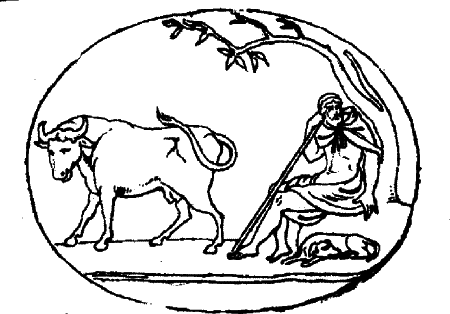

Действие трагедии разворачивается на краю света, в скифской земле, в предгорьях Кавказа. Там к одной из скал Гефест по приказу Зевса должен приковать Прометея. Прометей и Гефест появляются в сопровождении слуг Зевса – Власти и Силы. Власть объясняет причину, по которой наказан Прометей: он дал людям то, чем прежде владели только бессмертные боги, – огонь. Прометей обращается к природным силам, жалуясь на свою горькую участь. Он призывает ветер, реки, море, солнце; как сын Земли (она же Справедливость), он рассчитывает на их сочувствие. Ведь все его родственники – олицетворенные силы природы. Прометей сравнивает свои страдания с бедами, обрушившимися на его братьев. Один из них, титан Атлант, должен удерживать на своих плечах небесный свод. Печальна участь и его другого брата – Тифона. Это чудовище со ста головами драконов, часть его туловища человеческая, вместо ног – извивающиеся кольцами змеи, а глотки издают крики различных зверей. Тифон мог бы стать владыкой мира, но Зевс испепелил его своими молниями и навалил на него огромную гору Этна на острове Сицилии. Жаркое дыхание Тифона вырывается наружу извержениями вулкана. Теперь Зевс обращает свой гнев на самого Прометея. Природа сочувствует Прометею: вместе с ним стонут морские волны, а его низвержение в Тартар в конце трагедии представлено как разгул стихий и мировая катастрофа.

На протяжении всей трагедии Прометей остается на месте: он прикован к скале. Действие развивается благодаря появлению новых персонажей. Сначала прибывает хор Океанид, дочерей титана Океана; Прометей слышит шум их крыльев, он им говорит, как помог Зевсу получить власть, победив титанов, и как выступил против Зевса в защиту людей, когда тот задумал уничтожить весь человеческий род, еще недостаточно совершенный, и насадить новый. Прометей рассказывает хору обо всех благодеяниях, оказанных им человечеству: он пробудил людей к сознательной жизни, научил письму и науке чисел, объяснил, как определять времена года, как узнавать будущее по разнообразным таинственным приметам, научил их строить дома, корабли, помог приручить домашних животных, показал, как приносить жертвы богам, – таким образом, все науки, искусства, ремесла у людей от Прометея.

Нововведения Эсхила касаются прежде всего образов Зевса и Прометея. Гесиод изображал воцарение Зевса как переход ко всеобщему порядку (космосу), и Зевс представал у него могущественным правителем, руководствующимся в своих действиях высшей справедливостью. Эсхил заостряет свое внимание лишь на одном качестве Зевса – его власти и могуществе. Зевс недавно стал верховным богом, свергнув своего отца, титана Кроноса. Как всякий новый правитель, в борьбе за сохранение власти он жесток и безжалостен. Эсхил называет Зевса «тираном». Первоначально значение этого слова не имело отрицательного оттенка, который оно приобрело позднее: так называли человека, силой захватившего власть, а не получившего ее по наследству, и правившего единолично. С установлением демократии, когда решать государственные дела могли все граждане, отношение к тиранам изменилось. Зевс Эсхила – «господин всего», его власть ничем не ограничена (кроме судьбы, которой подчинены даже боги), он часто действует силой и ни к кому не испытывает жалости и сострадания.

У Гесиода Прометей сын титана Иапета. У Эсхила он сын Земли – Геи, а значит, принадлежит к намного более старшему, чем Зевс, поколению богов. Прометей обладает даром предвидения: он знает будущее, и не только свое, но и всех персонажей трагедии, включая самого Зевса, чье незримое присутствие чувствуется на протяжении всей трагедии. Само имя Прометей в буквальном переводе означает «промыслитель», «провидец». Пророчество Прометея становится ключевым моментом, на котором строится все действие трагедии. Достойный противник Зевса, Прометей знает тайну, каким образом верховный правитель может лишиться своей власти. Все видящий и все знающий Зевс хорошо понимает, что Прометей ему нужен. Предвидя все заранее, Прометей знал, что будет наказан за свой поступок. Как бессмертный бог он обречен страдать долгие годы, но как провидец он знает, что и этому придет конец. А вот у людей Прометей отнял способность предвидения, избавил от страха смерти и поселил в их сердцах слепую надежду на будущее.

Прометей Гесиода, хитрый обманщик, и трагический герой Эсхила, спасший человечество от уничтожения, задуманного Зевсом, сильно отличаются друг от друга. Однако у эсхиловских Зевса и Прометея много общего. Они оба самоуверенны и непреклонны, горды и полны гнева. Один больше полагается на физическую силу (его слугами в трагедии являются Власть и Сила), другой рассчитывает на свою хитрость и способность предвидеть будущее. Зевс, как правитель, защищает свою власть от посягательств изменника Прометея, отдавшего людям то, чем владели бессмертные боги, а Прометей становится защитником слабых и не позволяет их уничтожить. Если в начале трагедии Прометей жалуется на свои беды, то к концу он уже открыто противостоит Зевсу и даже признается в ненависти к богам, которые заставляют его страдать безвинно. Прометей не считает себя виновным в нарушении божественного закона. Ему присуще чувство собственного достоинства и сознание важности и значительности того, что им совершено. Но для Зевса он оказывается предателем богов, филантропом («любящим людей»), передавшим смертным божественный дар.

Как уже было сказано, Прометей все время находится на глазах у зрителей, не покидая орхестру. С приходом новых персонажей действие трагедии развивается дальше. Неожиданно появляется Океан – поток, который, по представлениям греков, обтекал всю землю. Океан советует Прометею покориться Зевсу, чтобы не подвергаться жестоким мучениям. Но Прометей гордо отказывается, и Океан уходит ни с чем.

Ио и Аргус

Внезапно прибегает безумная Ио, дочь аргосского царя Инаха, возлюбленная Зевса. Она была превращена в корову, чтобы избежать мести супруги Зевса Геры. Ио охранял недремлющий страж, тысячеглазый Аргус. Гермес его убил по приказу Зевса, но Гера наслала на убегавшую Ио чудовищного овода (олицетворение безумия). Этот овод преследует несчастную в ее вынужденных странствиях. Прометей рассказывает Ио о ее будущем. Она будет долго бродить по далеким странам, населенным диковинными существами, например: попадет в страну амазонок, в страну грифов, которые борются за золото с племенем одноглазых аримаспов. В конце концов Ио окажется в Египте, где родит сына, а один из ее потомков через тринадцать поколений героев, Геракл, освободит Прометея. Ио, жертва страсти Зевса, своим появлением еще больше подчеркивает его необузданную власть и жестокость и усиливает симпатии зрителей к сопротивляющемуся и страдающему Прометею.

Несгибаемость и непреклонность Прометея становятся виднее в противопоставлении более слабым: робким Океанидам, мудрому, но осторожному Океану, сочувствующему, но послушно исполняющему волю Зевса Гефесту. Зевс отправляет Гермеса, вестника богов, к Прометею, чтобы узнать пророчество, которое таит опасность для его власти. Однако Прометей, несмотря на угрозы, отказывается назвать имя богини, с которой Зевс не должен вступать в брак, чтобы не быть свергнутым своим сыном, подобно тому как сам нынешний верховный бог недавно лишил власти своего отца Кроноса. Итак, Прометей не подчиняется Зевсу и под раскаты грома и удары молний проваливается под землю, чем и завершается трагедия.

Гермес

В «Прикованном Прометее», как и в других произведениях Эсхила, герои несут ответственность за последствия собственного выбора. Однако Эсхил не сомневается в том, что боги являются воплощением высшей справедливости. Его трагедии Гермес представляют внутренне противоречивый мир, в котором через страдание отдельной личности осуществляется приближение к гармонии, где торжествует не индивидуальная воля того или иного бога (например, Зевса или Прометея), а справедливость мироздания в целом.

В конце этой трагедии справедливость Зевса, даже его могущество вызывает сомнение, которое разрешается Эсхилом в других сочинениях, входивших, как предполагают, в одну трилогию с «Прикованным Прометеем». До нашего времени от этих сочинений сохранились только фрагменты. В них говорится, что Геракл убивает орла, мучившего Прометея. Прометей рассказывает Гераклу о его будущих путешествиях и подвигах и называет имя богини Фетиды, на которой Зевс не должен жениться, чтобы не лишиться своей власти. Зевс освобождает Прометея. Зевс и Прометей прекращают вражду, благодаря чему в мире устанавливается порядок. Об их будущем примирении знает и сам Прометей: он говорит, что Зевс будет искать дружбы и союза с ним. Оба соперника одержали внутреннюю победу над собой ради высшей цели – гармонии мира. Века, прошедшие между действием двух трагедий, делают это превращение более правдоподобным. Эсхил переосмысляет традиционные образы мифа, находит в мире правящие им законы вечной справедливости.

* * *

И после Эсхила миф о Прометее мы находим у других античных авторов. Так, римские поэты I в. до н. э. изображают Прометея прародителем человечества («Метаморфозы» Овидия, «Оды» Горация), но считают, что украденный Прометеем огонь стал началом новых бедствий для людей («Оды» Горация). В средние века этот миф не привлекал внимания, но начиная с эпохи Возрождения приобрел популярность в литературе вплоть до сегодняшнего времени. Борьба против несправедливой тирании, которая, однако, остается победительницей, готовность к мучениям и страданиям ради людей, созидательная творческая деятельность – вот что является основными мотивами многочисленных произведений, навеянных эсхиловским «Прометеем». Приведем лишь несколько примеров. Так, у Гете Прометей создает людей по своему подобию, творцов, бесстрашных и исполненных достоинства. Байрон в одном из своих писем говорит, что в юности он восхищался «Прометеем» и что эта трагедия оказала влияние на его творчество. В его одноименном стихотворении судьба Прометея становится символом судьбы всего человечества.

Прометей прикованный

Прометей прикованный

дата написания - 443-444 гг. до н. э.

перевод с древнегреческого - С. Апта

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Власть и Сила, слуги Зевса

Прометей

Хор Океанид

Ио, дочь Инаха

Пустынные скалы на берегу моря. Гефест, Власть и Сила вводят закованного в цепи

Прометея.

Ну, вот мы и на месте, у конца земли,

В безлюдном скифском, дальнем и глухом краю.

Пора, Гефест, исполнить, что наказано

Гебе отцом, и святотатца этого

К скалистым здешним кручам крепко-накрепко

Железными цепями приковать навек.

Твою ведь гордость, силу всех ремесл - огонь

Похитил он для смертных. За вину свою

Пускай теперь с богами рассчитается,

Чтоб наконец признал главенство Зевсово

И чтоб зарекся дерзостно людей любить.

Вы, Власть и Сила, все, что поручил вам Зевс,

Уже свершили, ваше дело сделано.

А я - ужель я бога, мне подобного,

К суровым этим скалам приковать решусь?

Увы, решусь. Ведь нет другого выхода:

Всего опасней словом пренебречь отца.

Фемиды мудрой сын высокомыслящий,

Я против воли и твоей и собственной

Тебя цепями к голой прикую скале,

И лиц людских не видно. Солнце жгучее

Тебе иссушит тело. Будешь ночи рад,

Что звездным платьем жаркий закрывает свет.

И солнцу, что ночную топит изморозь.

Не будет часа, чтобы мукой новою

Ты не томился. Нет тебе спасителя.

Вот человеколюбья твоего плоды.

Что ж, поделом, ты бог, но гнева божьего

Ты не боялся, а безмерно смертных чтил.

И потому на камне этом горестном,

Коленей не сгибая, не смыкая глаз,

Даль оглашая воплями напрасными,

Висеть ты будешь вечно: непреклонен Зевс.

Всегда суровы новые правители.

Что медлишь и зачем ты богу этому, Врагу богов, беззлобно соболезнуешь? Ведь он же отдал смертным и твои права.

Родство и дружбу не могу не чтить, пойми.

Я понимаю. Но отца ослушаться

Неужто можешь? Это ль не всего страшней?

Ни мягкости не знаешь, ни сочувствия.

О нем скорбеть что толку? Где помочь нельзя, Там и напрасно убиваться нечего.

О, как мне ненавистно ремесло мое!

Оно при чем? Ведь разум говорит тебе, Что не твое искусство эту боль родит.

По мне б, им лучше кто-нибудь другой владел.

Все тяжко, только над богами властвовать Нетяжко, и свободен только Зевс один.

Я знаю. Да и кто не знает этого?

Поторопись же приковать преступника, Чтоб не увидел вдруг отец, как медлишь ты.

Гляди-ка, вот и кольца приготовлены.

Надень ему их на руки и молотом

К скале прибей покрепче, не жалея сил.

Я не сижу, и дело, видишь, движется.

Сожми потуже, чтоб зазоров не было,

А то искать лазейки не его учить.

Ну, этою рукой не шевельнуть ему.

Так закрепи ж и эту, чтобы помнил впредь,

Что, как он ни искусен, Зевс искуснее.

Лишь Прометей и вправе побранить мой труд.

Теперь шипом железным и безжалостным

Ему с размаху, с силой грудь насквозь проткни.

Ах, Прометей, я плачу о беде твоей!

Опять жалеешь Зевсовых ты недругов

И стонешь? Не пришлось бы пожалеть себя.

Глаза боятся видеть то, что видишь ты.

Я вижу лишь возмездье справедливое.

Теперь кольцом железным охвати бока!

Не нужно понуканий. Все я сделаю.

Нет, понукать я буду и покрикивать.

Спустись теперь и скуй покрепче голени.

Покончено и с этим. Был недолог труд.

Теперь покрепче гвозди вбей в отверстия.

Работу будет строгий принимать судья.

Слова твои ужасны, как и облик твой.

Изволь, будь мягок сам. Но не брани меня

За мой суровый, твердый и жестокий нрав.

Уйдем! Железом тело сплошь опутано.

(Прометею)

Вот здесь теперь и буйствуй, и права богов

Букашкам однодневным отдавай. Но кто

Из смертных сможет муки прекратить твои?

Нет, имя прозорливца незаслуженно

Дано тебе богами: как избавишься

От этих пут надежных, предскажи пойди!

Власть, Сила и Гефест уходят.

ПРОМЕТЕЙ

О свод небес, о ветры быстрокрылые,

О рек потоки, о несметных волн морских

Веселый рокот, и земля, что все родит,

И солнца круг, всевидец, -- я взываю к вам:

Глядите все, что боги богу сделали!

Глядите, какую меня обрекли

Муку терпеть тысячи лет,

Вечную вечность!

Эту позорную казнь изобрел

Блаженных богов новоявленный вождь.

От боли кричу, которой сейчас

Казнюсь, и от той, что завтра придет.

Мученью конца я не вижу.

Напрасен ропот! Все, что предстоит снести,

Мне хорошо известно. Неожиданной

Не будет боли. С величайшей легкостью

Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же,

Что нет сильнее силы, чем всевластный рок.

Но ни молчать, ни говорить об участи

Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь

Из-за того, что людям оказал почет.

В стволе нартека искру огнеродную

Тайком унес я: всех искусств учителем

Она для смертных стала и началом благ.

И вот в цепях, без крова, опозоренный,

За это преступленье отбываю казнь.

Но что я слышу!

И шорох какой-то, и ветром пахнуло.

То боги, или люди, или, может быть,

Те и другие к утесам далеким

Пришли, чтоб казнь увидеть? Для чего ж еще?

Глядите, вот я, скованный, несчастный бог.

Да, я ненавистен и Зевсу и всем

Богам, что при Зевсовом служат дворе.

Они ненавидят меня потому,

Что меры не знал я, смертных любя.

О, горе, что слышу? Не стая ли птиц

Шумит надо мною? От рокота крыл,

От мерного шелеста воздух дрожит.

Что б ни было это, мне страшно.

Со стороны моря, в крылатой колеснице, появляется хор Океанид.

Ободрись! Не бойся!

Ведь с любовью наша стая

Взапуски, на крыльях быстрых,

К этой скале прилетела. Отец

Просьбам дочерним внял.

Гнали меня легкие ветры.

Грохот железа проник и в глубь

Наших пещер, и, скромность забыв, босиком

Я в колеснице крылатой сюда метнулась.

ПРОМЕТЕЙ

Дети лона Тефии, которых она

Родила Океану, что воду струит,

Извиваясь, и землю потоком своим

Омывает бессонно!

Поглядите, какими цепями меня